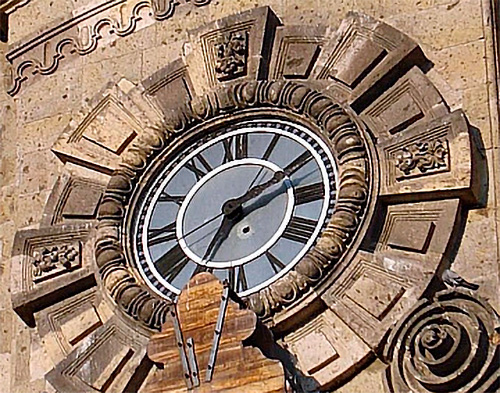

El reloj del Palacio de Gobierno de Jalisco todavía conserva la cicatriz vidriosa que le ocasionó el coronel Medina aquella madrugada de un 30 de enero mientras decía: “Pa’ que recuerden la hora en que estuvimos aquí”.

Desde entonces cientos de curiosos desfilan frente al palacio para contemplar el orificio que mide cinco centímetros de diámetro. Pareciera que, a raíz del histórico balazo, el herido aún no se repone del susto, pues hasta la fecha mantiene esa palidez de pan crudo en su carátula.

Hace años yo subí y encontré, como rescoldo del estrago, una densa oscuridad en la habitación donde mora la maquinaria del reloj.

Vi en la penumbra un centauro a cuyo jinete le amputaron la cabeza y los brazos. Su otra mitad de equino quedó intacta. A través de estímulos metálicos todo su esqueleto funciona en sincronía.

Como si fuera una bestia atada al molino del tiempo y, cargando pilotes y pesas, da vueltas día y noche. En su periplo, marcado con números romanos, tiene la consigna de dar, con exactitud, los cuartos y las horas. El ubicuo tiempo se encarga de que las migajas de cada segundo no caigan al vacío. No quiere que alguien descubra de qué materia está hecha su existencia.

Las sombras centenarias continúan acuarteladas ahí; los halcones luminosos del día que ahuyentan las parvadas de la noche no han incurrido en el palomar del palacio.

Algo siniestro hay ahí: uno siente escalofrío cuando entra en la mansión picoteada por los tic-tacs de un péndulo invisible. Algo de Ugolino transpiran las paredes al escucharse cómo ávidos engranes devoran el silencio estancado sin que puedan saciar el hambre.

Esa madrugada del 30 de enero una tropa comandada por el general Julián Medina llegó a Guadalajara.

Los villistas, con sus carrilleras cruzadas, entraron a todo galope por la avenida 16 de Septiembre, y al llegar a la Plaza de Armas frenaron de golpe. Los caballos, rayando, sacaban chispas en el pavimento con sus herraduras, apisonaban su visita con peculiar bailoteo, ponían en lo alto las patas delanteras, luego, el relincho encabritado y sus crines se obstinaban en revolver el viento frío para hacer más espesas las tinieblas.

Enseguida el coronel Jesús Medina, hermano de Julián, así montado en su potro color de fuego, se posicionó en el acceso oriente del quiosco, sacó de su chaquetilla de revolucionario el reloj de leontina, miró la hora: 4:36 A. M., y lo guardó. Luego empuñó su carabina 30-30, apuntó al reloj y le disparó, dejándole un boquete, al tiempo que decía: “Para que vean los carranclanes a qué hora estuvimos a visitarlos”. Eran las 4:37 de la madrugada del 30 de enero de 1915.

Cuentan que el plomazo paralizó al reloj.

A las seis de la tarde vino el relojero. No le costó mucho trabajo revivirlo. Ya repuesta del impacto, la máquina empezó a caminar y las manecillas empezaron de nuevo a depredar minutos.

Se dice que el saldo del enfrentamiento entre villistas y constitucionalistas fue de 200 y de 30 muertos respectivamente.

Los hombres de Julián Medina que salieron ilesos en la refriega huyeron por La Alameda. Incluso tomaron preso al general Enrique Estrada, pero no lo pudieron fusilar debido a la prisa por salir de la ciudad.

Casi en todos los combates suele haber caídos.

Todas las cosas fenecen cuando se les acaba la cuerda.

El único que no muere es el tiempo. Puedes llevarlo al paredón y ejecutarlo con una ráfaga de balas… y no cae.

Puedes, con un disparo, dejar tuerto al cíclope del Palacio y, sin embargo, el tiempo sigue su marcha.